早上刷到上海的新政策时,我刚把给我妈买的降压药塞进快递箱——上周她跟我念叨“最近总头晕”,我想让她来重庆做个体检,她却一直说“不用不用,你上班忙”。那种“想陪又怕影响工作”的纠结,估计很多独生子女都懂。

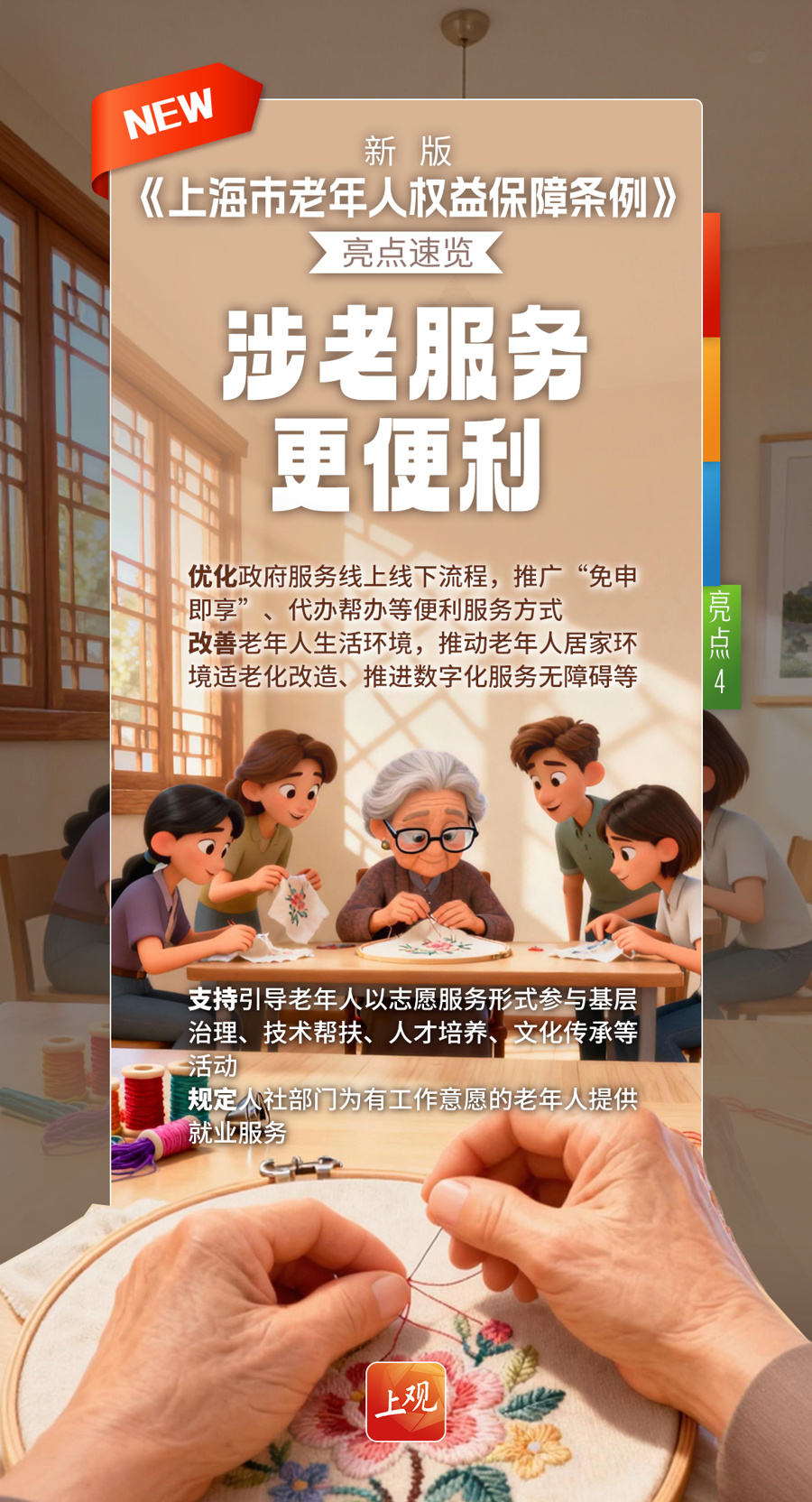

11月1日,上海新版《养老服务条例》正式发布,其中最戳人的一条就是:独生子女每年可享受最长7天的带薪陪护假,假期期间工资福利待遇不变。这个消息刚上热搜,评论区立刻成了“孝心共鸣区”:

在上海做策划的独生女小夏说,“上个月我爸做腰椎手术,我攒了三个月的调休才敢请假,现在有这个假,终于能安心陪他做康复了”;在上海开小超市的王哥笑着说,“我自己也是独生子,去年我妈住院时,我关了五天店,损失肯定有,但员工要是遇到这种事,我也不忍心扣工资,政策给了我们当老板的底气”;不过也有网友提出疑问:“要是老人在外地,跨省市的陪护假能算吗?”“中小企业会不会因为成本问题,变相不让休?”还有非独生子女网友留言,“羡慕归羡慕,我们家姐妹俩轮流陪,但要是遇到老人突发情况,其实也需要类似的支持”。

其实这个政策的意义,远不止“7天假期”那么简单。它是给所有独生子女的一颗“定心丸”:原来你想陪父母的心意,不用靠“牺牲工资”来交换;它也是给社会的一个信号:当“421”家庭结构越来越普遍,我们终于开始用制度接住那些“不敢请假”的孝心。

想起上周我去医院看朋友,走廊里有个小伙子抱着电脑敲方案,旁边病床上的阿姨攥着他的袖子说“你去上班吧,我自己能行”——那种“我想陪你”和“我怕耽误你”的拉扯,终于能被这个政策温柔接住了。

政策落地从来不是终点。比如“需要陪护的情形”怎么界定?用人单位的执行情况怎么监督?跨地区工作的独生子女能不能享受?这些细节还需要慢慢完善,但至少这一步,我们走得很暖。

晚上给我妈打电话,她听了这个政策,笑着说“我们那时候哪有这种好事,你们赶上好时候了”。我握着手机,突然想起小时候她陪我打预防针,把我的头埋在她怀里说“不疼不疼”——原来最动人的传承,就是我长大以后,终于能有底气说“妈,我陪你”。